La peinture du pavillon a pu commencer, ainsi que l’installation d’une terrasse extérieure. On peut voir aussi que la couleur du douglas évolue avec le temps qui passe.

La peinture du pavillon a pu commencer, ainsi que l’installation d’une terrasse extérieure. On peut voir aussi que la couleur du douglas évolue avec le temps qui passe.

L’hiver arrivait et il était grand temps de protéger la charpente au mieux avant la couverture définitive en tuile émaillée. Nous avons donc posé le voligeage, qui a pendant un temps révélé les courbes finales. Les travaux de peinture ont ainsi pour commencer sur les trois édifices du jardin.

Après une pause estivale, le chantier a pu reprendre pour finaliser le chevronnage, comprenant maintenant le faîtage courbe et les coyaux sur un premier angle d’arêtier. La forme se dessine au soleil, avant les étapes suivantes qui comprendront la fin de pose des coyaux et le voligeage.

La pause s’impose avant l’été, avant de reprendre plus tard la fin du chevronnage et des coyaux.

On utilise la grande chèvre pour lever les pièces de la partie haute et une petite, plus légère, réalisée avec une échelle. Cette dernière est plus courte, mais aussi plus maniable et nous a servi à lever les poteaux. En deux jours, avec une équipe de 8 personnes, la première partie du levage était validée.

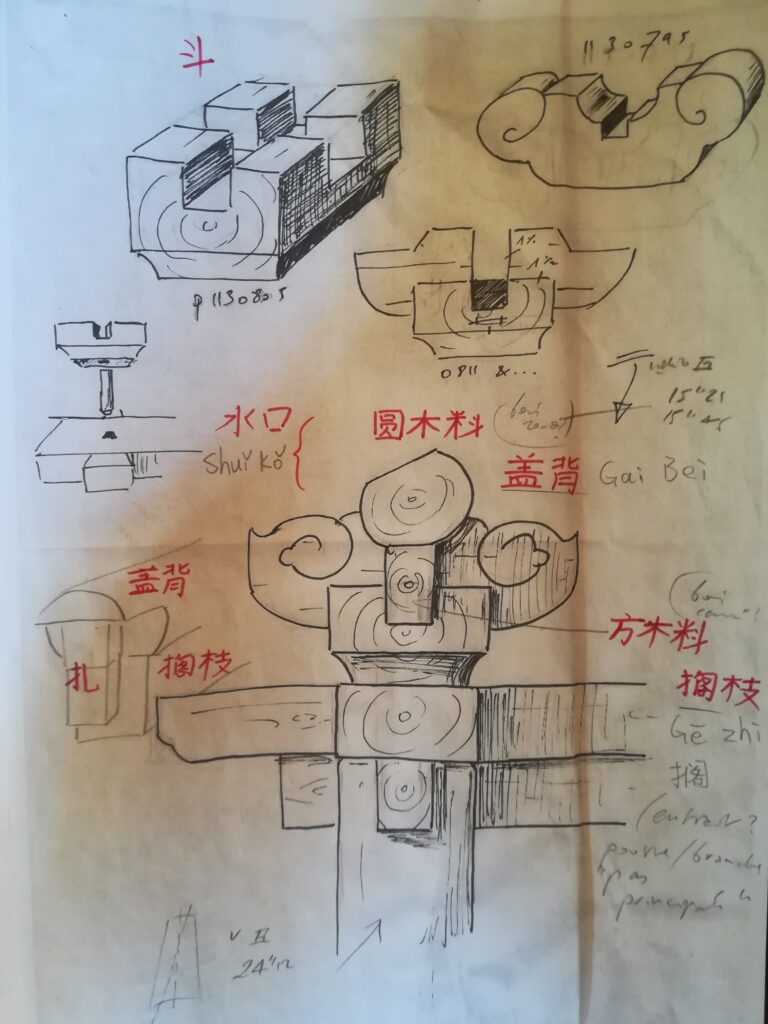

Le pavillon comporte deux carrés de pannes dans sa structure. Chaque ensemble de panne est composée d’une sous-panne de section rectangulaire et une panne ronde par dessus. L’assemblage des pannes rondes est un mi-bois, un principe simple, mais dont le tracé se complexifie ici car il est caché derrière des coupes d’onglet.

Des croquis à la matière…

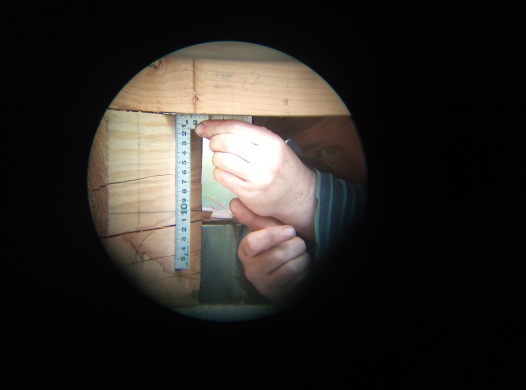

Une fois les pièces taillées, on fait un montage à blanc qui permet d’ajuster les assemblages qui ne « bichent » pas par rapport au tracé théorique. On doit donc caler tout à niveau (comme si c’était en place). On a ainsi la base pour monter les étages supérieurs de la toiture.

Les sablières sont formées de deux étages superposés, taillés avec de assemblages en mi-bois et queues d’aronde.

À la fois les choix de sections et de types d’assemblages correspondent à ce que l’on utilise traditionnellement en Chine.